Lutte contre l’écoblanchiment en Europe

Publié le 8 octobre 2025 | Dernière mise à jour le 27 octobre 2025

L’essentiel

- La directive (UE) 2024/825 impose un encadrement renforcé de la communication environnementale pour prévenir l’écoblanchiment (greenwashing).

- De nouvelles obligations d’information précontractuelle s’imposent aux professionnels pour garantir la transparence vis-à-vis des consommateurs.

Que prévoit la directive (UE) 2024/825 ?

À l’instar du droit national, la lutte contre la communication environnementale trompeuse (« greenwashing » ou écoblanchiment) s’est récemment imposée comme une priorité du législateur européen, qui a décidé de mettre en place un arsenal juridique spécifique pour endiguer ces pratiques. Ainsi, la directive (UE) 2024/825 pour donner aux consommateurs les moyens d’agir en faveur de la transition verte grâce à une meilleure protection contre les pratiques déloyales et grâce à une meilleure information, adoptée le 28 février 2024, constitue une réforme importante du droit de la consommation dans l’Union européenne. Entrée en vigueur le 26 mars 2024, elle devra être transposée par les États membres au plus tard le 27 mars 2026 et s’appliquera pleinement à compter du 27 septembre 2026. En France, sa transposition sera assurée par le prochain projet de la loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne (DDADUE).

En modifiant deux directives centrales pour la protection des intérêts économiques des consommateurs, à savoir la directive n°2005/29/CE sur les pratiques commerciales déloyales et la directive n°2011/83/UE sur les droits des consommateurs, la directive (UE) 2024/825 vise à renforcer les droits des consommateurs, à mieux protéger ces derniers face aux pratiques de « greenwashing » et à leur donner les moyens de faire des choix plus éclairés dans le contexte de la transition écologique.

Elle formalise plusieurs définitions essentielles, notamment celles d’ « allégation environnementale » et de « label de développement durable », encadre le recours à ces labels, et interdit ou encadre strictement de nombreux types d’allégations. Ces dispositions sont très largement inspirées des mesures adoptées au niveau national français au sein de la la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire (« AGEC ») et de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (« Climat et résilience »).

Pour les entreprises qui s’engagent dans des démarches durables, cette directive représente à la fois un degré d’exigence fort, mais aussi une opportunité : une exigence forte , car elle exige une rigueur et une fiabilité accrues dans la communication environnementale ; opportunité, car elle permet de valoriser, dans un cadre de confiance renforcée, les efforts réels d’innovation et de durabilité, et de recourir avec mesure aux allégations et aux labels environnementaux, qui demeurent des démarches volontaires. Pour les consommateurs, elle constitue une garantie supplémentaire de loyauté et de transparence, essentielle dans un marché où l’affichage écologique est devenu un argument de vente incontournable.

La présente fiche met en exergue les points saillants de la directive (UE) 2024/825 et ses impacts anticipés sur le droit national (la transposition de la directive étant en cours). Principalement destinée aux professionnels susceptibles de recourir à des allégations environnementales et à des labels de développement durable (services juridiques, RSE et marketing, détenteurs de labels, organismes certificateurs et autres tiers indépendants, communicants, bureaux d’études, cabinets d’avocats et de conseil juridique...), elle pourra également être utile à toutes les parties prenantes intéressées (associations de défense des consommateurs et de protection de l’environnement, chercheurs, professionnels du droit, médias, consommateurs…).

Cette fiche sera mise à jour une fois la loi adoptée et actualisée à partir de la publication des lignes directrices de la Commission européenne sur cette directive.

Plusieurs définitions consacrées

1. Notion « d’allégation environnementale »

Cette notion est désormais définie comme « tout message ou toute déclaration non obligatoire en vertu du droit de l’Union ou du droit national, sous quelque forme que ce soit, notamment du texte, une image, une représentation graphique ou un symbole tels que un label, une marque, une dénomination sociale ou une dénomination de produit, dans le cadre d’une communication commerciale, et qui affirme ou suggère qu’un produit, une catégorie de produits, une marque ou un professionnel, a une incidence positive ou nulle sur l’environnement, est moins préjudiciable pour l’environnement que d’autres produits, catégories de produits, marques ou professionnels, ou a amélioré son incidence environnementale au fil du temps »

Cette définition, si elle a le mérite d’être reprise dans le droit « dur », avait déjà été précisée dans le droit « souple » issu des orientations de la Commission européenne du 29 décembre 2021 sur l’application de la directive n° 2005/29/CE. Elle consacre, en matière de communication environnementale, le droit et la jurisprudence reconnaissant qu’une pratique commerciale peut reposer sur des images, des représentations graphiques, des labels, mais également le nom d’une marque.

Cette définition inclut explicitement les allégations portant sur « le professionnel » et non pas seulement sur les produits et services. L’application du régime des pratiques trompeuses à ce type d’allégations, par lesquelles les organisations cherchent à améliorer leur image de marque, se déduisait déjà de la définition des pratiques commerciales par la directive n° 2005/29/CE mais constitue une clarification utile.

2. Notions de « label de développement durable » et « système de certification »

La directive interdit, en tant que pratique commerciale réputée déloyale en toute circonstance, les labels de développement durable privés qui ne sont pas fondés sur un système de certification.

Cette interdiction sera transposée à l’article L. 121-4 du code de la consommation.

À cet égard, la directive définit le label de développement durable comme « tout label de confiance volontaire, label de qualité ou équivalent, public ou privé, qui vise à distinguer et à promouvoir un produit, un procédé ou une entreprise pour ses caractéristiques environnementales ou sociales, ou les deux, et qui exclut tout label obligatoire requis en vertu du droit de l’Union ou du droit national ».

Bien qu’elle ne fût pas jusqu’alors encadrée juridiquement, cette notion de label constitue pour bon nombre de consommateurs une mention valorisante susceptible d’influencer leurs choix de consommation. Or, l’étude d’impact réalisée par la Commission européenne avait fait le constat de l’existence de nombreux labels peu fiables et non transparents.

La directive définit ensuite les exigences procédurales sur lesquelles doivent être fondés ces labels en établissant un « système de certification », pour garantir la fiabilité de tels labels. Ainsi, la directive ne précise pas le contenu attendu d’un label de développement durable mais davantage son fonctionnement. Les labels de développement durable mis en place par une autorités publique (nationale ou décentralisée) ne sont pas soumis à cet encadrement.

Ce nouvel encadrement des labels de développement durable implique l’intervention de tiers indépendants, afin de garantir la fiabilité du processus de labellisation et la conformité des produits aux critères du label. Plus précisément, la directive définit des garanties procédurales comme le caractère public et non discriminatoire du cahier des charges, l’existence d’une procédure de retrait du label en cas de non-respect des critères et la vérification par un organisme tiers. Ce « système de certification » se distingue notamment du dispositif prévu par les articles L. 433-3 et suivants du code de la consommation (la certification de conformité prévue par ces articles n’est pas affectée en tant que telle, mais si elle peut être qualifiée de label de développement durable au sens de la directive, elle devra répondre aux nouvelles exigences), en ce que le tiers qui vérifie le respect des critères n’est pas obligatoirement accrédité par le Comité français d’accréditation (COFRAC). Il doit toutefois présenter des garanties d’indépendance et de compétence vis-à-vis du professionnel qui sollicite le label de développement durable et du propriétaire de ce label.

En conséquence, les labels internes (établis directement par les entreprises pour leurs propres produits) comme tous les labels qui ne font pas appel à un tiers pour l’examen du respect du cahier des charges ne seront plus admis.

Intégration de pratiques liées aux allégations environnementales dans la liste des pratiques commerciales déloyales

La directive (UE) n°2024/825 modifie la directive 2005/29/CE afin d’ajouter à la liste des pratiques commerciales interdites un certain nombre de pratiques commerciales problématiques.

1. Instauration de nouvelles pratiques commerciales trompeuses au cas par cas

La directive (UE) 2024/825 modifie l’article 6 de la directive 2005/29/CE en ajoutant à la liste des pratiques commerciales trompeuses deux nouvelles pratiques (transposées à l’article L. 121-2 du code de la consommation).

Ainsi, seront désormais considérées comme trompeuses, les allégations environnementales relatives aux performances environnementales futures qui ne sont pas étayées par des engagements et des objectifs clairs, objectifs, accessibles au public, vérifiables et présentés dans un plan de mise en œuvre détaillé et réaliste.

Seront également considérées comme trompeuses, les publicités d’avantages pour les consommateurs qui ne sont pas pertinents et qui ne sont pas directement liés à une caractéristique du produit ou de l’entreprise.

En outre, elle intègre aux caractéristiques essentielles du produit sur lesquelles un professionnel ne doit pas induire un consommateur en erreur les « caractéristiques environnementales et sociales », la « durabilité », la « réparabilité » et la « recyclabilité » du produit. Ces ajouts renforcent au niveau français les avancées de la loi Climat et résilience qui avait intégré « l’impact environnemental » dans les caractéristiques essentielles, au sein du b du 2° de l’article L. 121-2 du code de la consommation, lequel sera donc complété.

Par ailleurs, l’article 7 de la directive 2005/29/CE relatif aux omissions trompeuses est également modifié (article L. 121-3 du code de la consommation). Les professionnels devront dorénavant, lorsqu’ils fournissent un service qui compare des produits et qui informe le consommateur de caractéristiques environnementales, sociales ou d’aspects liés à la circularité (tels que la durabilité, la réparabilité ou la recyclabilité) associés à des produits ou aux fournisseurs de ces produits, mettre à disposition des consommateurs les informations sur la méthode de comparaison, sur les produits faisant l’objet de la comparaison et sur les fournisseurs de ces produits, ainsi que sur les mesures mises en place pour tenir ces informations à jour.

2. Instauration de nouvelles pratiques considérées comme déloyales en toutes circonstances

Douze nouvelles pratiques trompeuses, considérées comme déloyales en toutes circonstances, et donc interdites, sont ajoutées à l’annexe I de la directive 2005/29/CE précitée (article L. 121-4 du code de la consommation), parmi lesquelles on peut notamment retrouver :

- les labels de développement durable qui ne sont pas fondés sur un système de certification ou qui n’ont pas été mis en place par les autorités publiques ;

- les allégations environnementales génériques, qui ne correspondent pas à une excellente performance environnementale reconnue en rapport avec l’allégation (cf. précisions infra) ;

- les allégations environnementales portant sur l’ensemble d’un produit ou de l’entreprise du professionnel, alors qu’elles ne concernent qu’un des aspects du produit ou une activité spécifique de l’entreprise ;

- les allégations qui affirment, sur la base de la compensation des émissions de gaz à effet de serre, qu’un produit à un impact neutre, réduit ou positif sur l’environnement en termes d’émissions de gaz à effet de serre (cf. précisions infra) ;

- le fait de présenter comme une caractéristique distinctive de l’offre du professionnel des exigences imposées par la loi pour tous les produits de la catégorie concernée ;

- la dissimulation au consommateur sur le fait qu’une mise à jour logiciel aura une incidence négative sur le fonctionnement de biens comportant des éléments numériques ;

- la promotion, dans toute communication commerciale, d’un bien doté d’une caractéristique introduite pour en limiter la durabilité, alors même que l’information sur l’existence de cette caractéristique et de ses effets sur la durabilité du bien se trouve à la disposition du professionnel.

Les pratiques de greenwashing jusqu’ici sanctionnées au cas par cas par les juridictions deviennent désormais illicites per se au niveau de l’Union. Il ne sera plus nécessaire de démontrer l’altération du comportement économique du consommateur. Ce faisant, ces pratiques seront plus facilement sanctionnables.

Introduction de nouvelles obligations en matière d’informations précontractuelles des consommateurs

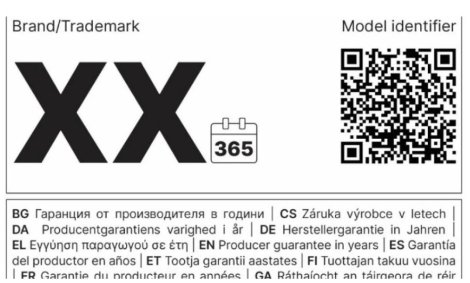

La directive renforce également les obligations d’information précontractuelle à la charge des professionnels. Désormais, le consommateur devra être informé, avant tout engagement contractuel, non seulement de la garantie légale, mais aussi de la garantie commerciale de durabilité du produit, de sa réparabilité, de la disponibilité et du coût estimé des pièces détachées, ainsi que des conditions de mise à disposition des mises à jour logicielles pour les biens comportant des éléments numériques. L’objectif est de permettre aux consommateurs de faire des choix plus éclairés en assurant une meilleure comparabilité entre produits et limitant les risques de confusion, mais également de permettre aux fabricants et aux distributeurs de faire évoluer leur offre en s’appuyant sur des informations fiables. Une notice harmonisée sur la garantie légale de conformité et un « label » européen (étiquette harmonisée) sur l’existence d’une garantie commerciale de durabilité, lorsqu’elle est proposée, viendront encadrer la présentation de ces informations par le vendeur. Il s’agit en effet de permettre aux consommateurs d’identifier facilement les biens qui bénéficient d’une garantie commerciale de durabilité offerte par le producteur sans frais supplémentaires, couvrant l’intégralité du bien, et pour une durée de plus de deux ans.

Cette étiquette harmonisée se présentera ainsi :

Conséquences sur certaines dispositions du code de l’environnement

1. Allégations de neutralité carbone

La directive (UE) 2024/825 adoptée postérieurement à la loi Climat et résilience prévoit d’ajouter à la liste noire des pratiques commerciales présumées trompeuses en toutes circonstances et donc interdites, figurant à l’annexe 1 de la directive 2005/29 le fait pour un professionnel d’« Affirmer, sur la base de la compensation des émissions de gaz à effet de serre, qu’un produit a un impact neutre, réduit ou positif sur l’environnement en termes d’émissions de gaz à effet de serre ». Cette interdiction marque un pas en avant significatif dans la lutte contre l’écoblanchiment. En effet, il ne sera plus possible pour une entreprise de faire un lien dans ses allégations entre un usage de crédits carbone et l’impact en termes de gaz à effet de serre de ses produits ou de ses services. En conséquence, la transposition de cette pratique interdite au sein de l’article L.121-4 du code de la consommation conduira à abroger l’encadrement prévu par l’article L. 229-68 du code de l’environnement (qui prévoyait, moins qu’une interdiction en tant que telle, une obligation de transparence, visant à garantir une information complète du public sur les allégations de neutralité carbone). Ce faisant, ces pratiques seront désormais constitutives du délit de pratique commerciale trompeuse et sanctionnées comme telles (en lieu et place de l’amende administrative).

2. Allégations environnementales génériques

Depuis la loi AGEC et le décret d’application de son article 13 (décret du 29 avril 2022), les allégations « biodégradable », « respectueux de l’environnement » et autres mentions équivalentes sont interdites, mais uniquement sur le produit ou son emballage.

La directive reprend cette interdiction et la rend donc applicable au niveau européen, et ceci sur tout support et pas uniquement le produit ou son emballage.

Elle apporte toutefois une précision : certaines allégations de ce type seraient acceptables si le professionnel est en capacité de démontrer que son produit présente une excellente performance environnementale reconnue, en lien avec l’allégation, appréciée par rapport « au règlement (CE) n° 66/2010 du Parlement européen et du Conseil ou aux systèmes nationaux ou régionaux EN ISO 14024 de label écologique de type I officiellement reconnus dans les États membres, ou aux meilleures performances environnementales en vertu d’autres dispositions applicables du droit de l’Union ». Ces labels sont en nombre extrêmement limité : il s’agit en particulier de l’Écolabel européen, et d’une dizaine de labels reconnus par des États membres : Österreichisches Umweltzeichen (AUSTRIA) ; Ekologicky Setrny Vyrobek (CZECH REPUBLIC) ; Nordic Ecolabel (DENMARK, NORWAY ; SWEDEN, ICELAND, FINLAND) ; Blue Angel (GERMANY) ; Hungarian Ecolabel (HUNGARY) ; Polish Ecolabel (POLAND) ; NL Milieukeur (NETHERLANDS) ; National Programme of Environmental Assessment and Ecolabelling in the Slovak Republik NPEHOW (SLOVAKIA) ; Catalan Environmental Quality Guarantee Award (SPAIN, CATALONIA) ; TCO certification (IT products) (SWEDEN).

Ainsi :

- Une allégation telle que « meilleur pour l’environnement » ou « respectueux de l’environnement » pourrait être acceptable à condition que le produit bénéficie de l’Écolabel européen ou d’un autre label écologique de type I officiellement reconnus dans les États membres, et que le professionnel indique les critères du label sur lesquels il s’appuie pour justifier que le produit présente une performance environnementale excellente.

- Cette disposition s’inscrit dans la logique d’encadrement de la communication sur les produits porteurs de l’Ecolabel européen : en effet, si le Règlement n°66/2010 autorise l’apposition d’un logo optionnel portant la mention « Meilleur pour l’environnement, meilleur pour vous », il est précisé que ces mentions doivent être accompagnées de points d’information spécifiques aux critères du référentiel du produit ou service concerné[1].

- En dehors de ce logo, les allégations du type « bon pour l’environnement », « sans impact sur l’environnement », « neutre pour l’environnement » demeurent, de fait, interdites, en l’absence de label dont le cahier des charges permettrait d’établir un lien avec ces allégations.

- La mobilisation de cette disposition n’est par ailleurs pas possible pour les produits qui sont des mélanges (par exemple, détergents, cosmétiques, peintures) étiquetés conformément au règlement CLP (Classification, Étiquetage et Emballage), dont l’article 25(4) dispose que les mentions telles que « non toxique », « non nocif », « non polluant », « écologique » ou toute autre mention indiquant que la substance ou le mélange n’est pas dangereux ou toute autre mention incompatible avec la classification de cette substance ou de ce mélange ne doivent figurer sur l’étiquette ou l’emballage d’aucune substance ou mélange.

- La mention « biodégradable » demeure elle aussi interdite, sauf à ce qu’elle s’appuie sur des dispositions spécifiques du cahier des charges de l’Écolabel européen, permettant de justifier de l’excellente performance environnementale sur les paramètres considérés. Le cas échéant, elle devra clairement indiquer si elle porte sur le produit, une partie du produit ou l’emballage, et faire apparaitre les conditions spécifiques de sa dégradation afin d’éviter les erreurs de tri. Cette interdiction s’applique également aux mentions considérées comme équivalentes à « biodégradable », telles que « se dégrade dans l’environnement », « ne laisse pas de résidu en fin de vie » ou « s’élimine de manière naturelle ».

- S’agissant des « meilleures performances environnementales en vertu d’autres dispositions applicables du droit de l’Union », la Commission européenne a par exemple précisé que si un professionnel peut démontrer qu’un réfrigérateur appartient à la classe d’efficacité énergétique A conformément au règlement (UE) 2017/1369, il pourrait présenter l’allégation environnementale générique « économe en énergie » concernant ce réfrigérateur.

Afin de tenir compte de l’évolution du droit européen, la disposition de l’article L. 541-9-1 du code de l’environnement devra donc être modifiée pour assurer l’articulation avec les dispositions du code de la consommation. Le non-respect de cet encadrement est susceptible de caractériser une pratique commerciale trompeuse, sanctionné de 2 ans d’emprisonnement et 300 000 € d’amende (quantum au quintuple pour les personnes morales). Conformément à l’article L. 132-2 du code de la consommation, ce montant peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du délit, à 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits, ou à 50 % des dépenses engagées pour la réalisation de la publicité ou de la pratique constituant ce délit, voire 80 % si la pratique trompeuse est fondée sur des allégations environnementales.

En savoir plus :

EU Ecolabel Logo Guidelines : https://www.ecolabel.be/sites/default/files/EU%20Ecolabel%20-%20Logo%20Guidelines.pdf (p.12)